ライフ

life

佐賀のシンボル「ムツゴロウ」の謎を追え!

佐賀といえば、ムツゴロウ。佐賀県内ではいたるところでムツゴロウの名前やイラストを見かけます。では、そもそもムツゴロウとはどういった魚なのでしょうか?今回は、ムツゴロウの謎に迫ります!

すると、ムツゴロウの近くに、非常に似た小さな魚がいました。この魚はトビハゼといい、ムツゴロウとは全く違う魚になります。一見、ムツゴロウの子どものようにも見えますが、二匹には体の模様に大きな違いがあります。ムツゴロウは体に青い斑点があり、トビハゼは黒点にまだら模様があります。そして、ムツゴロウは泥の表面についた珪藻などを食べる草食ですが、トビハゼは主に小さなゴカイやエビなどを食べる肉食になります。

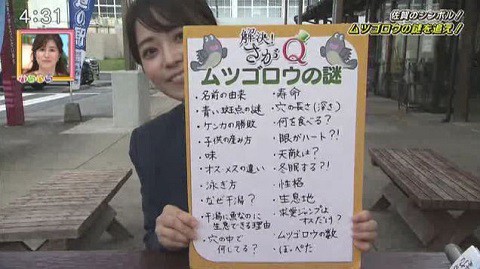

聞き込みをした結果、たくさんの疑問が得られました。その中でも青い斑点の謎、泳ぎ方、味、眼がハートの理由を疑問に思っている人が多かったため、これからその4つの疑問を解決しにいきます。

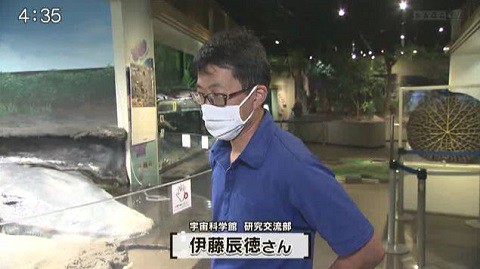

ムツゴロウの謎を解決するため、武雄市にある佐賀県立宇宙科学館に行きました。教えていただくのは、宇宙科学館 研究交流部 伊藤辰徳さんです。

ムツゴロウの名前の由来

ムツゴロウの名前の由来は、"脂っぽいハゼ" を方言に言い換えたものだそうです。脂っぽいを方言で言うと、むつっこいと言います。ハゼはゴロ・ゴリと言いそれら二つを合わせて、ムツゴロウという名前になったのだそうです。

青い斑点の謎…。

眼がハート型の理由とは?

干潟は日陰がなく、直射日光がたくさん当たる場所なので、眼の上部をへこませて影を作ることで直射を防いでいると考えられています。ちなみに横長なのは、広い視野をもち、天敵や味方などをいち早く察知できるようにするためではないかといわれています。

ムツゴロウの泳ぎ方は?

実際にムツゴロウが泳いでいる姿を観察してみたところ、体をくねらせて尾びれで水をかいて前進し、止まる時は胸ビレを広げてブレーキをかけています。ムツゴロウも、他の魚のように泳ぐことが分かりました。

ムツゴロウの味は…?

調査結果

- 名前の由来は、"脂っぽいハゼ" を方言に言い換えたもの。

- 青い斑点の理由は、まだ解明されていないが、もしかしたら同じ仲間を斑点で見分けているのかしれない。

- ムツゴロウは他の魚と同じような泳ぎ方をする。

- 味は脂身が多く、柔らかい白身で、甘露煮などにすると絶品。

RECOMMEND